当酶遇上纳米线

前言:

西北大学樊海明教授课题组最新发表Nano Letters文章(DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b02620),这里对其分享赏析。本文由第一作者李嘎龙博士撰写,通讯作者樊海明教授指导完成,内容详实,不仅有对论文的解读,还有很多做课题的心得,推荐大家阅读!

1. 研究背景

无机纳米材料具有独特的物理化学性质,使其成为酶固定化中极具优势的载体材料。开发具有高酶催化活力的酶-纳米结构杂化材料是当前固定化酶领域的研究热点。然而,传统的固定化酶载体大多为生物惰性材料,虽然有利于提高酶的稳定性,但其载体与酶之间不利的相互作用,可导致酶部分失活甚至变性。相反,具有生物活性的新型无机纳米载体,受益于界面离子激活、别构效应、电子传递和协同效应等,可大幅提高固定化酶的催化活力。此外,以往报道的纳米载体材料多不具备有序三维空间大孔结构,天然酶通常被固定在纳米颗粒表面或嵌入纳米结构内部,这些方式都不可避免的形成扩散“死区”,非常不利于酶活性中心暴露和物质传递,已经成为固定化酶活力进一步提高的绊脚石。

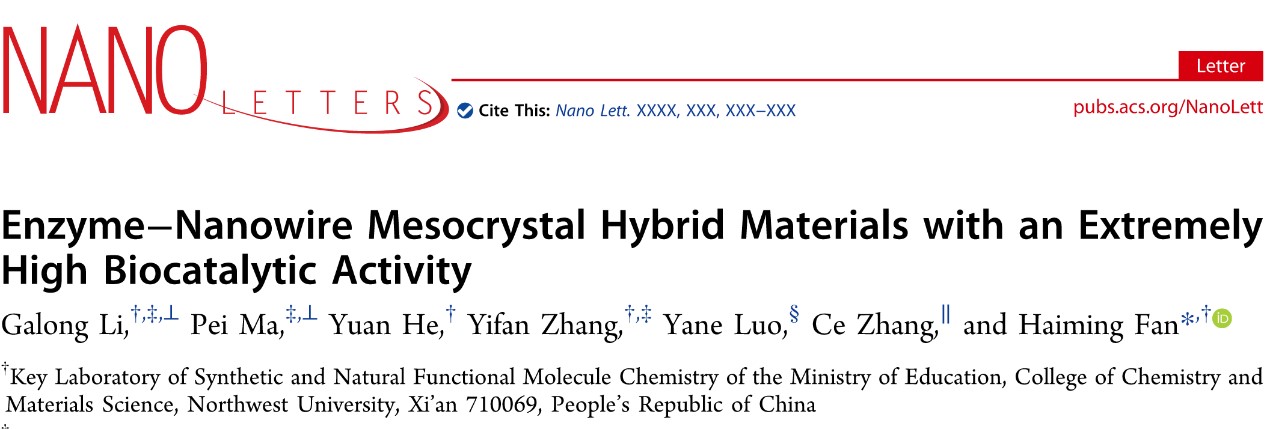

大自然常常赐予我们一些精巧设计的微纳米结构生化反应器,比如细胞内的粗面内质网。粗面内质网是由囊膜和膜管网组成的一个彼此连通的微纳米管道结构,与细胞核的外层膜相连通,核糖体整齐地排列在内质网膜上(Figure 1),其主要功能是催化合成蛋白质大分子,其高效的生物催化过程与内质网中镁离子和相互连通的孔道结构关系密切。受此启发,我们利用生物矿化制备了一种纳米线有序组装而成、孔道结构的三维微纳米结构----氧化亚铜纳米线介观晶体,以此为载体,以含铜漆酶为模式酶,构建高效的酶-纳米线介观晶体杂化材料。

2. 材料合成与表征

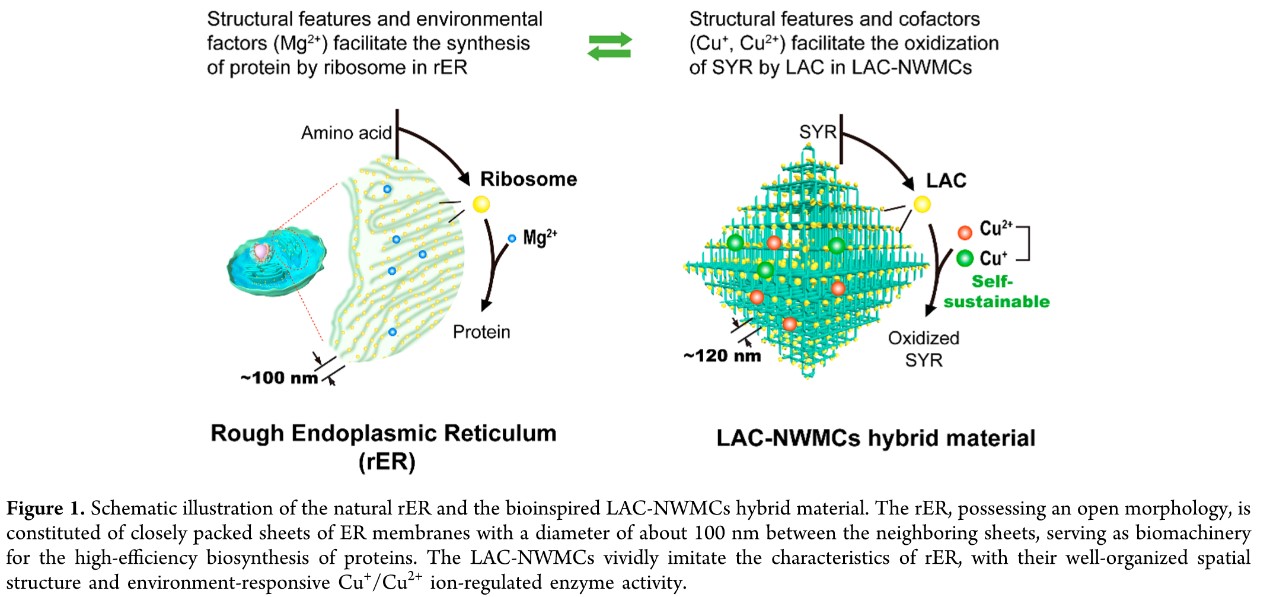

最早,课题组以石墨烯为助剂,采用简单的水热反应,合成了新型的氧化亚铜纳米线介观晶体(J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 4905-4917)。但是其产率较低,难于大规模可控制备。为此,我利用结构均一的3,4,9,10-苝四羧酸酐分子,实现了氧化亚铜纳米线介观晶体大规模高产率的制备,为后期固定化酶所用材料奠定了基础(J. Mater. Sci. 2016, 51, 3979-3988)。为构建稳定的漆酶固定化体系,我们借助EDC/NHS反应,实现了纳米线表面氨基与漆酶侧链游离羧基的共价结合,成功制备得到漆酶-氧化亚铜纳米线介观晶体杂化材料。纳米线以正交的方式相互贯穿自组装成三维多孔的八面体结构,漆酶分布在纳米线表面(Figure 2)。

3. 催化性能研究

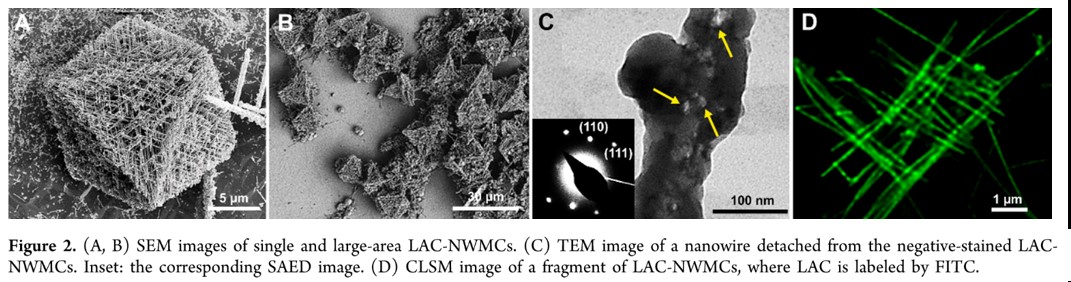

漆酶-氧化亚铜纳米线介观晶体材料使固定化漆酶的比活力比游离酶的提高近10倍,是当前固定化漆酶中活力最高的纳米杂化材料;其重复进行催化氧化反应十次,仍保持较高的酶活力(72.54%)和完整的有序多孔结构。为了更好的评估该材料的生物催化活性,我们定义了新的纳米生物催化剂比活力。常规固定化酶的比活力评估是基于催化所需酶的质量,该方法难于全面评估纳米杂化结构整体作为一种生物催化剂的活性。我们基于催化所需酶和载体的总质量,即纳米生物催化剂比活力,评估了当前已报道的代表性纳米生物催化剂的比活力(Figure 3)。相比于其他已报道的酶-纳米结构材料,漆酶-氧化亚铜纳米线介观晶体材料展现了最高的整体催化活力,其纳米生物催化剂比活力是游离漆酶的2.2倍。

4. 酶活力增强的机理探讨

氧化亚铜纳米线介观晶体是一个动力学稳定系统,其表面可响应环境变化解离出一价铜离子,其中大部分迅速氧化为二价铜离子。当两种价态的铜离子以最适合的比例存在时,可以极大地促进固定化漆酶的催化活力提高。这可能是由于一价铜离子可以嵌入漆酶的催化活性中心,二价铜离子有利于增强催化反应中电子传递。另外,漆酶-氧化亚铜纳米线介观晶体杂化材料提供了通畅有序的孔道结构,成为酶催化反应中底物(产物)分子有效传递的通道。以氧化亚铜纳米线介观晶体为载体,固定化其他几种非金属酶,可以不同程度提高酶的催化活力,证明三维有序孔道结构的确有利于提高固定化酶催化活力。(Figure 4)

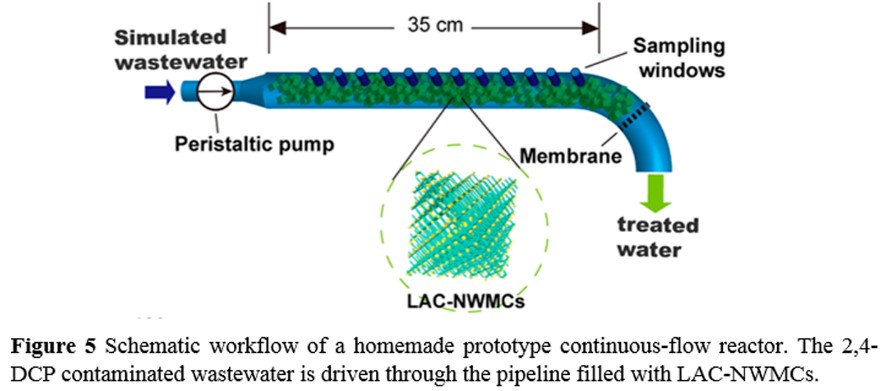

现有的酶-纳米结构材料尺寸较小难以回收重复使用,扩散“死区”会降低酶活性位点暴露、增加物质扩散限制,这些问题限制了酶-纳米结构材料的工业实际应用。漆酶-纳米线介观晶体杂化材料是微纳米尺度的开放性多孔结构,使其容易回收可重复使用,并确保在材料内部和表面都进行酶催化反应。为了验证这一点,我们自制了如图所示的连续流微反应器(Figure 5),将漆酶-纳米线介观晶体材料装填其中,用来评估杂化材料降解废水中剧毒性2,4-DCP的能力。实验结果表明,固定化漆酶降解2,4-DCP的能力是游离漆酶的4.34倍,重复使用10次,2,4-DCP的降解率仍可达74.82%。

5. 结论与展望

仿生的酶-纳米线介观晶体杂化材料,是一种新型生物纳米催化剂,其超高的酶催化活力主要得益于高度有序的孔道结构和环境响应的铜离子激活效应。这种杂化材料展现出对氯酚类有害有机物优异的降解能力,较高的材料稳定性和工业大规模应用前景。这个研究工作为构建高效的酶-纳米结构杂化材料提供了新的思路,同时拓展了纳米线介观晶体的应用,例如:简单的借助金属离子掺杂或模板法即可制备含有多种金属离子的纳米线介观晶体载体材料,可用于构建多种高效酶-纳米结构杂化体系。

6. 心得与体会

文章接收的那一刻起,我就多次回忆整个课题的“攻关史”,这里有一些心得体会与君分享。及时关注自己研究方向的最新进展,认真阅读学习重要文章,准确把握文章的科学问题,明确还有哪些问题没有解决,为自己的撰写论文找准落脚点。做实验之前,一定要整理一个实验计划,就像一颗大树的骨架和枝叶,弄清课题中的关键实验、重点实验、辅助实验。实验应该做到善始善终,实验前一定要多查文献、多问他人、周密计划;实验后,无论结果如何,一定要认真处理数据,及时分析实验结果。任何实验都不会像设计中的那么顺利,应适当调节心情,多看文献多讨论,也许就会有新发现。

7. 致谢

从开始研究这个课题到论文最终发表,历时四年,经历风雨的时候,有很多人曾帮助过我。在这里,我非常感谢导师樊海明教授帮助我分析科学问题、理顺文章逻辑、逐句逐字修改论文。同时感谢张策老师,骆艳娥老师,马沛老师,和媛老师,张艺凡博士在实验技术、酶学分析、文章构图、论文撰写等方面提供的建议和帮助。也感谢课题组内的师弟师妹在学习和生活中的帮助和鼓励。

8. 课题组介绍

樊海明,男,西北大学化学与材料科学学院教授,博士生导师,陕西省“百人”、西安市高新区领军人才。2004年博士毕业于中科院物理所,师从解思深院士和邹炳锁教授。2004-2013年,先后在新加坡国立大学、新加坡南洋理工大学、爱尔兰国立大学从事功能纳米材料领域的研究工作,期间还曾在新南威尔士大学材料学院短期访问教授。2011年入职西北大学,主要从事生物医用磁性纳米材料及磁纳米医学应用方面的研究。先后主持多项自然科学基金项目及省厅项目;发表SCI论文90余篇,其中以通讯作者发表包括J. Am. Chem. Soc.、Adv. Mater、ACS Nano、Adv. Funct. Mater、Nano Lett.等影响因子IF大于10的期刊论文10篇。单篇引用超过100次论文10篇。著作书章节二篇;已申请发明专利10项,授权专利4件。担任中国生物医学工程学会纳米医学和工程分会青年委员;全国纳米技术标准化技术委员会低维纳米结构与性能工作组委员等。

简体中文

简体中文 English

English