揭示超小尺寸、准顺磁铁氧体纳米颗粒的组分与磁共振T1造影能力的机制

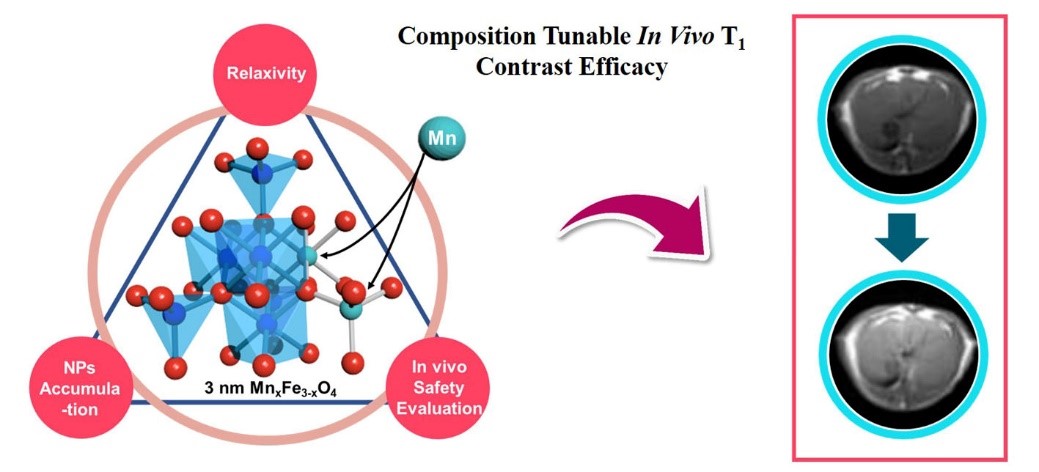

超小尺寸的准顺磁铁氧体纳米颗粒(≤ 5 nm),由于其优异的生物安全性和高磁共振T1造影增强效应,在生物纳米医学领域引起了广泛的关注。活体水平的T1造影增强能力主要由体外T1弛豫效能、体内纳米-生物相互作用以及生物安全性的复杂相互作用决定。在诸多材料参数中,准顺磁铁氧体纳米颗粒的组分对其体内T1造影能力有着显著的影响。因此,阐明准顺磁铁氧体纳米颗粒的组分与体外T1弛豫效能、纳米-生物相互作用以及生物安全性之间的相互作用关系,对推进超小铁氧体纳米颗粒的临床转化具有重要意义。近日,西北大学樊海明教授课题组成员在生物医学1区杂志《Theranostics》(2017 IF: 8.537)上发表论文,基于3 nm锰铁氧体纳米颗粒(MnxFe3-xO4)系统地评估了纳米颗粒组分与体外T1弛豫效能、体内纳米-生物相互作用以及生物安全性之间的相互关系。

在先前研究中,樊海明教授课题组提出动态同步热分解法制备超小尺寸铁氧体颗粒,并发现颗粒表面锰离子介导颗粒靶向肝脏富集(ACS Nano, 2017, 11, 3614-3631)。在此项研究中,研究人员通过调节两种金属前驱体的比例,成功制备了不同锰含量的超小锰铁氧体纳米颗粒(MnxFe3-xO4, x = 0.32-1.57),系统地评估了锰含量与体内T1造影能力的关系。结果表明:随着超小锰铁氧体中锰含量的增加,体外弛豫效能(r1)先增加到10.36 mM-1s-1(x = 0.75),然后逐渐降低到7.66 mM-1s-1(x = 1.57);随着超小锰铁氧体纳米颗粒中锰含量的增加,肝脏的MRI T1信号和纳米颗粒在肝脏的富集程度均随之增加;然而,锰含量的增加会降低细胞存活率并且在一定程度上影响肝脏的排泄和分泌等功能。通过分析比较锰铁氧体纳米颗粒组分与弛豫效能、纳米-生物相互作用以及生物安全性之间的相互关系,可以看出当超小锰铁氧体纳米颗粒中锰含量达到0.75-1范围时,体内T1造影增强效果最优。

此外,该研究中所用的多因素综合评估策略可以用来优化其他超小铁氧体纳米颗粒作为高性能磁共振成像T1造影剂。该研究工作面向开发高效、低毒的磁共振成像T1造影剂的方向迈出了重要一步。

西北大学樊海明教授为文章的通讯作者,课题组成员苗玉清和北京大学第三医院的解倩为文章的并列第一作者。

参考文献:

Miao Y, Xie Q, Zhang H, Cai J, Liu X, Jiao J, Hu S, Ghosal A, Yang Y, Fan H. Composition-Tunable Ultrasmall Manganese Ferrite Nanoparticles: Insights into their In Vivo T1Contrast Efficacy. Theranostics 2019; 9(6):1764-1776.

简体中文

简体中文 English

English